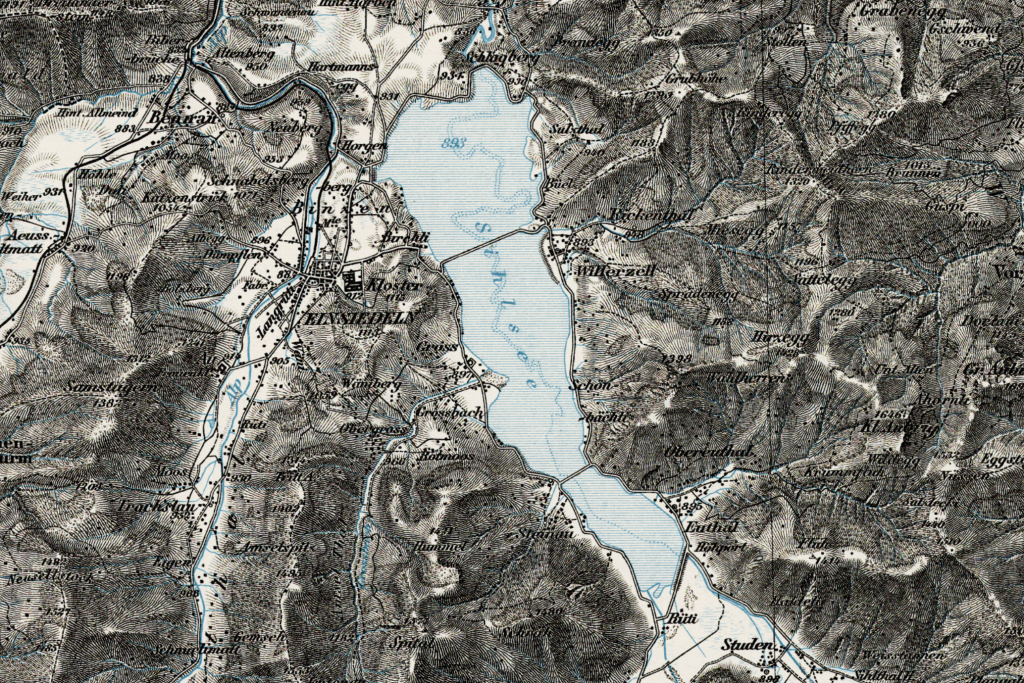

Nous venons d’arriver à Einsiedeln. Nous allons y passer deux nuits et profiter des deux jours suivants pour faire des balades en vélo dans la région. Mais en cette fin d’après-midi nous n’allons pas rester inactifs. Nous commençons par une petite visite de l’abbaye puis nous enfourchons nos vélos et descendons au bord du lac de Sihl. Nous le traversons sur le viaduc de Willerzell.

Nous roulons ensuite en direction du Nord pour rejoindre d’abord le barrage, puis la petite route qui part plein nord juste avant d’arriver au “bains”. Nous allons suivre pendant un moment l’itinéraire de VTT n°969 (Höhronen Bike : Einsiedeln – Einsiedeln). Nous traversons la Sihl par le pont du Diable (lequel fait partie du Chemin de Saint-Jacques). Le médecin Paracelse est né juste à côté en 1493. Vient ensuite une montée raide, mais courte, qui bifurque avant d’atteindre le col d’Etzel.

Au point 957 nous quittons l’itinéraire et nous engageons sur la route non asphaltée qui mène au Etzel Kulm. Nous sommes sur une sorte d’arête qui domine d’un côté le lac de Zürich et de l’autre côté le lac de Sihl. Avec la lumière du soir c’est assez magique !

Pour revenir à Einsiedeln nous reprenons en grande partie le même chemin. Ce n’est qu’à Tiefenbrüggli que nous continuons tout droit pour retrouver finalement la route principale en arrivant au bord du lac.

Toutes les photos ici.

carte interactive de la région

altitude de départ: 906 m

altitude d’arrivée: 906 m

altitude minimale: 837 m

altitude maximale: 1096 m

dénivelé positif: +617 m

dénivelé négatif: -617 m

temps de parcours: 1 h 45

distance totale: 24 km

Abbaye bénédictine d’Einsiedeln : Situé à 900 m d’altitude, Einsiedeln est le premier lieu de pèlerinage en Suisse. Monastère, diorama, panorama, chemin de Compostelle, musées, tremplin de saut à ski et nature intacte autour du lac de Sihl sont des points d’attraction touristique pour sportifs et vacanciers. La création d’Einsiedeln remonte au moine Meinrad de Reichenau qui vécut ici jusqu’à sa mort en 861. La première pierre de l’abbaye bénédictine fut posée en 934. La construction du nouveau monastère baroque tel qu’il est aujourd’hui débuta en 1704.

- Sur la place du monastère avec la fontaine Notre-Dame se dresse la façade de grès de l’église, flanquée de deux tours imposantes. L’architecte du complexe fut le frère Gaspard Moosbrugger.

- La chapelle Notre-Dame de marbre noir est l’endroit où Saint Meinrad bâtit son ermitage. C’est aujourd’hui un lieu très particulier de pèlerinage où se rendent pèlerins et touristes.

- La bibliothèque peut être considérée comme le fidèle reflet de la vie intellectuelle de l’abbaye. 1200 manuscrits, 1100 incunables et premiers imprimés, 230’000 volumes imprimés du 16e au 20e siècle sont les témoins de son histoire. La grande salle est un bijou baroque qui attire toute l’année un public nombreux. On y organise aujourd’hui des concerts et de nombreuses manifestations culturelles.

L’abbaye territoriale d’Einsiedeln est un monastère bénédictin, situé dans la ville suisse d’Einsiedeln dans le canton de Schwytz, dédié à Notre-Dame des Ermites, à cause des circonstances de sa fondation, dont provient également le nom d’Einsiedeln. Le monastère est une station importante du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et la destination de nombreux pèlerins. La « Vierge noire » d’Einsiedeln dans la Gnadenkapelle est un pôle d’attraction pour environ un million de pèlerins et touristes chaque année. Le monastère est depuis 1130 une abbaye double, c’est-à-dire regroupant sous l’autorité d’un même abbé deux communautés vivant sur deux sites distincts : les hommes à Einsiedeln, les femmes à Fahr. Einsiedeln compte, dans les années 2010, une soixantaine de moines, et Fahr 25 moniales. L’abbaye est dite « territoriale », car elle ne fait pas partie d’un diocèse, et a donc le statut dit de Nullius dioecesis[4]. Elle fait partie de la congrégation bénédictine de Suisse. Les archives de l’abbaye d’Einsiedeln remontent au Xe siècle et couvrent environ 1 000 mètres linéaires de rayonnages.

Histoire

Saint Meinrad suivit l’enseignement des abbés Hatto et Erlebald, au monastère de Reichenau, situé sur une île du lac de Constance, puis y devint moine et fut ordonné prêtre. Après quelques années passées à Reichenau, et à un prieuré il embrassa la vie d’ermite et s’établit sur les pentes du mont Etzel (de). Il fut assassiné, en 861, par deux voleurs qui convoitaient les offrandes faites au sanctuaire par les pèlerins. Au cours des huit décennies qui suivirent, le lieu ne fut jamais inoccupé, un ou plusieurs ermites, suivirent l’exemple de Saint Meinrad. L’un d’entre eux, Bennon de Metz fit restaurer la chapelle et défricher les terres environnantes. Eberhard, précédemment prévôt du Chapitre de Strasbourg, érigea un monastère et une église, dont il devint le premier abbé. En 947, Otton Ier confirma la création du monastère et lui accorda la donation de terres habituelle ainsi que le libre choix de son abbé et le privilège de l’immunité.

Selon la légende, l’église fut miraculeusement consacrée en 948 par le Christ lui-même, assisté des Évangélistes, ainsi que de saint Pierre et Saint Grégoire le Grand. Cet événement fut soumis à l’enquête et confirmé par une bulle du pape Léon VIII et ratifié par nombre de ses successeurs, le dernier étant Pie VI en 1793.

En 965 Grégoire, le troisième abbé d’Einsiedeln, fut fait prince d’empire par Otton Ier, ses successeurs obtinrent la même dignité jusqu’à la fin de l’empire au début du XIXe siècle. En 1274, Rodolphe Ier fit de l’abbaye et de ses terres une principauté indépendante, permettant à l’abbé d’y exercer les pouvoirs temporel et spirituel. Elle resta indépendante jusqu’à 1798. L’abbaye possède aujourd’hui le statut de nullius dioecesis.

Einsiedeln est célèbre pour le savoir et la piété de ses moines, nombre de saints et de chercheurs vécurent en ses murs. L’étude des lettres et de la musique fit sa réputation et contribua largement à la gloire de l’ordre des bénédictins. La discipline se relâcha cependant au XVe siècle mais Ludovic II, un moine de Saint-Gall qui devint abbé d’Einsiedeln, entre 1526 et 1544, restaura la stricte observance de la règle.

Au XVIe siècle, les troubles religieux que causèrent la propagation de la Réforme protestante en Suisse furent une source de problèmes au sein de l’abbaye. Zwingli lui-même fut prédicateur à Einsiedeln de 1516 à 1518 et profita de l’occasion pour protester contre les fameux pèlerinages, mais la tempête se calma et l’abbaye reprit un rythme paisible. L’abbé Augustin Ier (1600-1629) fut l’un des fondateurs du mouvement qui aboutit à la création de la Congrégation bénédictine de Suisse, en 1602, et il fit également beaucoup pour une observance stricte au sein de l’abbaye et pour la promotion d’un haut niveau de savoir et d’apprentissage parmi ses moines.

L’abbaye territoriale d’Einsiedeln est un monastère bénédictin, situé dans la ville suisse d’Einsiedeln dans le canton de Schwytz, dédié à Notre-Dame des Ermites, à cause des circonstances de sa fondation, dont provient également le nom d’Einsiedeln. Le monastère est une station importante du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et la destination de nombreux pèlerins. La « Vierge noire » d’Einsiedeln dans la Gnadenkapelle est un pôle d’attraction pour environ un million de pèlerins et touristes chaque année. Le monastère est depuis 1130 une abbaye double, c’est-à-dire regroupant sous l’autorité d’un même abbé deux communautés vivant sur deux sites distincts : les hommes à Einsiedeln, les femmes à Fahr. Einsiedeln compte, dans les années 2010, une soixantaine de moines, et Fahr 25 moniales. L’abbaye est dite « territoriale », car elle ne fait pas partie d’un diocèse, et a donc le statut dit de Nullius dioecesis[4]. Elle fait partie de la congrégation bénédictine de Suisse.

Les archives de l’abbaye d’Einsiedeln remontent au Xe siècle et couvrent environ 1 000 mètres linéaires de rayonnages.

Histoire

Saint Meinrad suivit l’enseignement des abbés Hatto et Erlebald, au monastère de Reichenau, situé sur une île du lac de Constance, puis y devint moine et fut ordonné prêtre. Après quelques années passées à Reichenau, et à un prieuré il embrassa la vie d’ermite et s’établit sur les pentes du mont Etzel (de). Il fut assassiné, en 861, par deux voleurs qui convoitaient les offrandes faites au sanctuaire par les pèlerins. Au cours des huit décennies qui suivirent, le lieu ne fut jamais inoccupé, un ou plusieurs ermites, suivirent l’exemple de Saint Meinrad. L’un d’entre eux, Bennon de Metz fit restaurer la chapelle et défricher les terres environnantes. Eberhard, précédemment prévôt du Chapitre de Strasbourg, érigea un monastère et une église, dont il devint le premier abbé. En 947, Otton Ier confirma la création du monastère et lui accorda la donation de terres habituelle ainsi que le libre choix de son abbé et le privilège de l’immunité.

Selon la légende, l’église fut miraculeusement consacrée en 948 par le Christ lui-même, assisté des Évangélistes, ainsi que de saint Pierre et Saint Grégoire le Grand. Cet événement fut soumis à l’enquête et confirmé par une bulle du pape Léon VIII et ratifié par nombre de ses successeurs, le dernier étant Pie VI en 1793.

En 965 Grégoire, le troisième abbé d’Einsiedeln, fut fait prince d’empire par Otton Ier, ses successeurs obtinrent la même dignité jusqu’à la fin de l’empire au début du XIXe siècle. En 1274, Rodolphe Ier fit de l’abbaye et de ses terres une principauté indépendante, permettant à l’abbé d’y exercer les pouvoirs temporel et spirituel. Elle resta indépendante jusqu’à 1798. L’abbaye possède aujourd’hui le statut de nullius dioecesis.

Einsiedeln est célèbre pour le savoir et la piété de ses moines, nombre de saints et de chercheurs vécurent en ses murs. L’étude des lettres et de la musique fit sa réputation et contribua largement à la gloire de l’ordre des bénédictins. La discipline se relâcha cependant au XVe siècle mais Ludovic II, un moine de Saint-Gall qui devint abbé d’Einsiedeln, entre 1526 et 1544, restaura la stricte observance de la règle.

Au XVIe siècle, les troubles religieux que causèrent la propagation de la Réforme protestante en Suisse furent une source de problèmes au sein de l’abbaye. Zwingli lui-même fut prédicateur à Einsiedeln de 1516 à 1518 et profita de l’occasion pour protester contre les fameux pèlerinages, mais la tempête se calma et l’abbaye reprit un rythme paisible. L’abbé Augustin Ier (1600-1629) fut l’un des fondateurs du mouvement qui aboutit à la création de la Congrégation bénédictine de Suisse, en 1602, et il fit également beaucoup pour une observance stricte au sein de l’abbaye et pour la promotion d’un haut niveau de savoir et d’apprentissage parmi ses moines.

Vierge noire

Historique

La Vierge noire est en bois de poirier, mesure 119 cm. Elle est d’origine inconnue mais devrait avoir été apportée vers 1466. À l’origine, le visage et les mains étaient peints mais la suie des cierges qu’on faisait brûler finit par les noircir. En 1803, un restaurateur a tenté de lui rendre sa couleur claire d’origine, mais cet aspect ne fut pas du goût des pèlerins. On décida alors de peindre les parties principales de la statue en noir.

Malgré cinq incendies successifs du couvent et de l’Église, qui détruisirent des richesses incalculables en ornements précieux, livres, manuscrits, etc., la statue et sa chapelle restèrent intactes. En 1798, le couvent fut pillé par les troupes d’occupation françaises. La chapelle de Notre-Dame d’Einsiedeln fut détruite et la Vierge noire put être mise en sécurité à l’étranger. Après trois ans d’exil, l’abbé et les moines purent réintégrer l’abbaye qui connut alors un nouvel essor. La Vierge était autrefois adossée au jubé qui a été détruit au XVIIIe siècle par les chanoines en même temps que quelques vitraux pour donner de la clarté dans la cathédrale. La reine Hortense, mère de Napoléon III, fit une retraite à l’abbaye en octobre 1815 :

« Le soir tombe lorsqu’elle arrive et un religieux français l’accueille avec une lanterne sourde. Tout de suite la reine va s’agenouiller devant la vierge noire. Le lendemain elle paraît sans crainte aux pieds du tribunal qu’elle est venue chercher… le 3 novembre la reine adresse au Pere abbé une lettre de remerciement et annonce l’envoi d’un bouquet d’hortensias en diamants pour la Vierge et une bague pour lui. Elle écrit j’ai trouvé trop de consolation et de bonheur à Einsiedeln pour ne pas désirer que mon souvenir y demeure après moi. Elle ajoute qu’elle souhaite se mettre elle et ses enfants sous la protection de la Vierge noire. Le 26 avril 1817, elle y amène Louis Napoléon. Hortense et son fils assistent aux offices. Toujours généreuse la reine a donné des grands pourboires et de larges aumônes. Peu après elle envoie un vêtement de soie pour la Vierge miraculeuse. Il semble que depuis ce jour d’octobre, Notre-Dame des Ermites soit devenue pour Hortense un des lieux où elle vient se recueillir »

Anecdotes

Avant chaque grande fête religieuse, la statue change de costume et les moines lui changent de toilette (robe, bijoux et coiffe) environ 15 à 20 fois par année, à la Pentecôte en robe rouge, en violet pendant l’Avent et en blanc à Noël et Pâques. La plus ancienne des robes date de 1685 mais c’est en 1577 qu’on mentionne la première robe offerte à la Vierge par une habitante d’Einsiedeln. L’Enfant Jésus que porte la Vierge est également rhabillé[9],[10].

Les Tamouls de Suisse ont « adopté » la Vierge noire, qui ressemble à une divinité de leur pays. C’est la raison pour laquelle les panneaux à l’intérieur de l’église portent des inscriptions en langue tamoule.

Le trésor de la Vierge noire, qui était l’un des plus considérables de la chrétienté, aurait été soit pillé par les Français en 1798, soit vendu par les supérieurs de l’abbaye pour acquérir des terres et constituer des revenus pour l’abbaye.

La bibliothèque de l’abbaye d’Einsiedeln possède les deux seules copies manuscrites connues du Versus de Scachis, un poème latin du Xe siècle considéré comme la plus ancienne mention du jeu d’échecs en Occident.

Vierge noir : Historique

La Vierge noire est en bois de poirier, mesure 119 cm. Elle est d’origine inconnue mais devrait avoir été apportée vers 1466. À l’origine, le visage et les mains étaient peints mais la suie des cierges qu’on faisait brûler finit par les noircir. En 1803, un restaurateur a tenté de lui rendre sa couleur claire d’origine, mais cet aspect ne fut pas du goût des pèlerins. On décida alors de peindre les parties principales de la statue en noir.

Malgré cinq incendies successifs du couvent et de l’Église, qui détruisirent des richesses incalculables en ornements précieux, livres, manuscrits, etc., la statue et sa chapelle restèrent intactes. En 1798, le couvent fut pillé par les troupes d’occupation françaises. La chapelle de Notre-Dame d’Einsiedeln fut détruite et la Vierge noire put être mise en sécurité à l’étranger. Après trois ans d’exil, l’abbé et les moines purent réintégrer l’abbaye qui connut alors un nouvel essor. La Vierge était autrefois adossée au jubé qui a été détruit au XVIIIe siècle par les chanoines en même temps que quelques vitraux pour donner de la clarté dans la cathédrale. La reine Hortense, mère de Napoléon III, fit une retraite à l’abbaye en octobre 1815 : « Le soir tombe lorsqu’elle arrive et un religieux français l’accueille avec une lanterne sourde. Tout de suite la reine va s’agenouiller devant la vierge noire. Le lendemain elle paraît sans crainte aux pieds du tribunal qu’elle est venue chercher… le 3 novembre la reine adresse au Pere abbé une lettre de remerciement et annonce l’envoi d’un bouquet d’hortensias en diamants pour la Vierge et une bague pour lui. Elle écrit j’ai trouvé trop de consolation et de bonheur à Einsiedeln pour ne pas désirer que mon souvenir y demeure après moi. Elle ajoute qu’elle souhaite se mettre elle et ses enfants sous la protection de la Vierge noire. Le 26 avril 1817, elle y amène Louis Napoléon. Hortense et son fils assistent aux offices. Toujours généreuse la reine a donné des grands pourboires et de larges aumônes. Peu après elle envoie un vêtement de soie pour la Vierge miraculeuse. Il semble que depuis ce jour d’octobre, Notre-Dame des Ermites soit devenue pour Hortense un des lieux où elle vient se recueillir » (Françoise de Bernardy, La Reine Hortense, librairie académique, Perrin, 1968, p. 322 et 330)

Avant chaque grande fête religieuse, la statue change de costume et les moines lui changent de toilette (robe, bijoux et coiffe) environ 15 à 20 fois par année, à la Pentecôte en robe rouge, en violet pendant l’Avent et en blanc à Noël et Pâques. La plus ancienne des robes date de 1685 mais c’est en 1577 qu’on mentionne la première robe offerte à la Vierge par une habitante d’Einsiedeln. L’Enfant Jésus que porte la Vierge est également rhabillé.

Les Tamouls de Suisse ont « adopté » la Vierge noire, qui ressemble à une divinité de leur pays. C’est la raison pour laquelle les panneaux à l’intérieur de l’église portent des inscriptions en langue tamoule.

Le trésor de la Vierge noire, qui était l’un des plus considérables de la chrétienté, aurait été soit pillé par les Français en 1798, soit vendu par les supérieurs de l’abbaye pour acquérir des terres et constituer des revenus pour l’abbaye.

Lac de Sihl

Le lac est principalement alimenté par la Sihl et ses eaux sont retenues par un barrage de 33 mètres de haut, pour une longueur de 127 mètres. Sa superficie dépasse 11 km2 ce qui en fait le lac artificiel le plus grand de Suisse. Sa profondeur ne dépasse toutefois pas les 23 mètres.

La construction du barrage a débuté en 1932. Des routes ont été construites autour du futur lac ainsi que deux viaducs. En 1934, la mise en eau du barrage a obligé 1762 habitants à quitter la zone et 55 exploitations agricoles durent être abandonnées. L’exploitation hydraulique par Etzelwerk permet de générer chaque année 270 millions de kWh. Cette électricité est injectée dans le réseau des Chemins de fer fédéraux suisses et permet de desservir les lignes du nord-est du pays.

La rupture du barrage pourrait entraîner une inondation de huit mètres en ville de Zurich.

0 commentaires