Le 28 mai 2025, l’effondrement du glacier du Birch, dans le massif du Bietschhorn, ensevelit les neuf dixièmes du village de Blatten, situé dans la vallée de Lötschental. L’événement survient après l’évacuation préventive du village mise en œuvre le 19 mai. Une victime est à déplorer. Un lac se forme en amont du barrage naturel créé par les matériaux tombés en travers du lit de la rivière Lonza, qui submerge plusieurs maisons épargnées par l’éboulement….

Après la catastrophe de Blatten nous avions envie d’aller voir par nous même le résultat de cette catastrophe. L’année passée nous avions fait une longue balade dans la vallée du Lötschental et avions passé à Blatten …

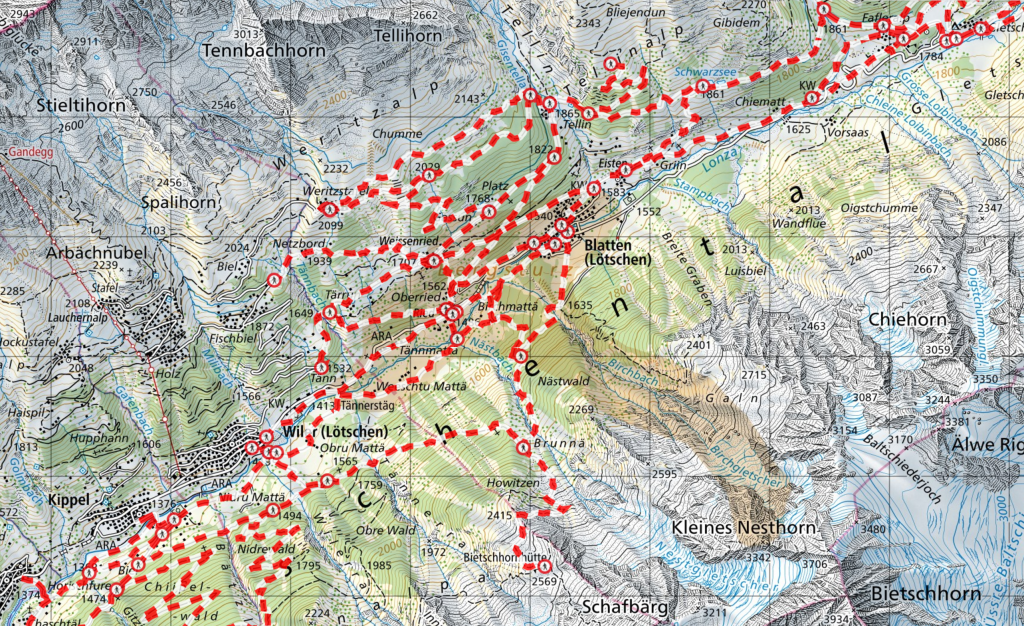

Aujourd’hui il n’est plus possible d’accéder au village. Tous les chemins de randonnées sont fermés à partir du torrent Tännbach en direction du haut de la vallée.

Le téléphérique nous permet de monter rapidement de Wiler à Lauchernalp. En montant déjà nous avons un petit aperçu de la catastrophe. Sortis de la cabine nous prenons la direction de Hockustafel. De là nous remontons la vallée jusqu’à Weritzstafel. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Les chemins sont barrés. Des caméras de surveillance sont même installées …

En descendant à Fieschbiel nous espérions avoir une meilleure vue sur la zone d’éboulement. Mais ce n’est pas le cas, les arbres nous masquant une grande partie de la zone.

De retour à Wiler nous prenons la voiture et remontons un peu en direction de Lauchernalp. C’est un petit peu en-dessous de Stockbord que nous avons la plus belle vue sur la zone d’éboulement. On voit même le lac qui s’est formé sur les restes du village de Blatten.

A la télé on avait vu des images de cette catastrophe. Mais de voir en vrai ceci est vraiment impressionnant !

Toutes les photos ici.

petit historique

- Le glacier du Birch est placé sous surveillance en 1993 à la suite d’une avalanche.

- Contrairement à la tendance générale de recul des glaciers, la langue de celui du Birch a avancé d’environ 50 m au cours des cinq années précédant l’effondrement de la montagne, possiblement en raison du poids des matériaux qui y tombent fréquemment.

- À partir du 14 mai 2025, les premiers signes d’instabilité sont observés sur le flanc du Petit Nesthorn (altitude de 3342 m avant l’éboulement), qui fait partie d’une zone géologiquement complexe composée de gneiss et d’amphibolites, où les masses rocheuses sont constamment influencées par l’érosion et les mouvements des glaciers. L’éboulement déclenche tout d’abord une lave torrentielle qui s’arrête à environ 500 mètres en amont de la rivière Lonza en dehors du village.

Évacuation

- Le samedi 17 mai 2025, 92 habitants et 16 touristes sont évacués.

- Deux jours plus tard, le lundi 19 mai, le reste des 300 habitants de Blatten sont évacués en urgence. Les animaux de ferme sont également évacués, parfois par hélicoptère. Ces évacuations sont ordonnées en raison de mouvements de plusieurs mètres par jour sur la montagne.

- Les hameaux de Weissenried et Eisten ne sont cependant pas évacués.

Évolution du glacier du Birch

- Mise en charge du glacier : Les éboulements du Petit Nesthorn s’arrêtent sur le glacier du Birch et chargent le glacier. Au total, 1,5 million de mètres cubes de pierre se sont détachés de l’arête nord-est du Petit Nesthorn. Sous la pression, la vitesse de glissement du glacier s’accélère et passe notamment d’un demi-mètre à un mètre par jour le mercredi 21 mai. Le service sismologique suisse enregistre à partir du 19 mai une douzaine de mouvements de masse qui, à l’exception de l’événement principal du 28 mai, ont engendré des signaux captés par le réseau de surveillance sismique d’une magnitude indicative allant de 0,3 à 1,6.

- Le 20 mai, l’ingénieur en dangers naturels Alban Brigger indique que le « scénario du pire », à savoir la destruction totale du village de Blatten, peut quasiment être exclu.

- Lors de la conférence de presse du 25 mai, Brigger explique que provoquer des explosions contrôlées est irréalisable autant sur le plan organisationnel que technique. De plus, les tentatives d’explosion menées précédemment sur d’autres glaciers ont déjà démontré qu’une telle option n’était pas envisageable.

- Au soir du mardi 27 mai, il est estimé qu’environ neuf millions de tonnes de débris se trouvent sur le glacier du Birch qui avance à la vitesse d’environ dix mètres par jour. Vers 18 heures ce jour-là, le plus gros éboulement survenu jusque-là s’arrête à 400 mètres des premières habitations.

Rupture du glacier du 28 mai 2025

- Le 28 mai, le glacier du Birch cède sous la charge des matériaux tombés sur lui, ce qui déclenche une « gigantesque avalanche de glace, de boue et d’éboulis » qui ensevelit environ les neuf dixièmes du village de Blatten, soit 130 maisons et l’église. Le volume de matériaux rocheux tombés dans la vallée en provenance du glacier est estimé à environ 3 millions de mètres cubes, auxquels s’ajoutent de grands volumes de glace. Les ondes sismiques enregistrées à 15 h 24 en raison de ce mouvement de masse sont comparables en intensité à celles du glissement de terrain sur le Piz Cengalo en 2017 et correspondent à un séisme d’environ 3,1 sur l’échelle de Richter. Le hameau de Ried, en aval, est également enseveli tandis que celui de Weissenried, situé à environ 1 700 m d’altitude, sur la contre-pente à 200 mètres au-dessus du fond de la vallée, est seulement légèrement atteint par la masse de débris et est pour l’essentiel intact. Le hameau d’Eisten, en amont derrière Blatten, n’est pas atteint et est également trop haut pour être inondé par le lac formé par la Lonza en amont de la masse éboulée. Ces deux hameaux n’avaient pas été évacués. Un sexagénaire est porté disparu ; d’après la SonntagsZeitung, il s’agissait d’un éleveur de moutons qui était dans sa bergerie située hors de la zone d’évacuation. Son corps est retrouvé le 24 juin au cours du déblaiement des débris de l’effondrement.

- Le cône de débris recouvre le fond de la vallée de Lötschental sur une longueur d’environ 2 km, une largeur de 50 à 200 mètres et une épaisseur de 50 à 200 mètres. Cette masse forme un barrage naturel bloquant temporairement l’écoulement de la rivière Lonza. Un lac se crée en amont de ce barrage et submerge les bâtiments épargnés par l’éboulement.

- Après l’éboulement, le Conseil d’État du canton du Valais déclare l’état de « situation particulière » qui permet la mobilisation rapide de moyens d’intervention tels que l’armée si nécessaire.

Conséquences

- Barrage naturel sur la Lonza : L’éboulement ayant recouvert le lit de la Lonza et celui du ruisseau Gisentella, un lac se forme en amont de ce barrage naturel, qui submerge certaines des maisons épargnées par l’éboulement. Le 29 mai, le niveau du lac augmente d’environ 80 cm par heure. Les autorités s’attendent alors à un débordement dans la nuit du 29 au 30 mai ; on craint particulièrement que la Lonza n’emporte des matériaux en débordant et que cela n’engendre une lave torrentielle.

- En raison de ce risque, des habitants de Wiler et de Kippel sont évacués préventivement.

- Dès le vendredi 30 mai et au cours du week-end, l’eau de la Lonza parvient à se frayer un chemin à travers les dépôts et le niveau du lac diminue. Pour favoriser son écoulement, certains débris comme des troncs d’arbre sont retirés par hélitreuillage.

Développement ultérieur

- Des vols de reconnaissance le lendemain de la catastrophe montrent qu’il reste encore plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de roche prêts à s’effondrer sur le Petit Nesthorn. De plus, les matériaux ayant dévalé la pente restent instables et risquent de glisser à nouveau vers le fond de la vallée. Il n’est ainsi pas possible de réaliser des travaux de déblaiement ou de drainer la Lonza à travers son barrage naturel.

- En prévision du débordement du lac de Blatten et d’éventuelles laves torrentielles, le lac artificiel du barrage de Ferden, en aval, est vidé après l’éboulement pour recevoir un écoulement soudain.

- Plusieurs personnes, ainsi que du bétail et des véhicules restés dans le haut Lötschental ont été évacués par hélicoptère le 29 mai.

- Le 30 mai, la Lonza s’écoule le long de l’éboulis sans provoquer de lave torrentielle et atteint le barrage de Ferden. Selon Raphaël Mayoraz, chef du Service des dangers naturels du canton du Valais, ce développement fait partie des meilleurs scénarios possibles. L’eau contenant trop de sédiments pour être turbinée, le système de vannes de fond est ouvert.

- Des travaux sur le cône de déjection commencent le 13 juin, plus de deux semaines après l’évènement. L’armée commence le déblaiement des objets flottants sur le lac artificiel de Blatten une semaine plus tard, le 20 juin.

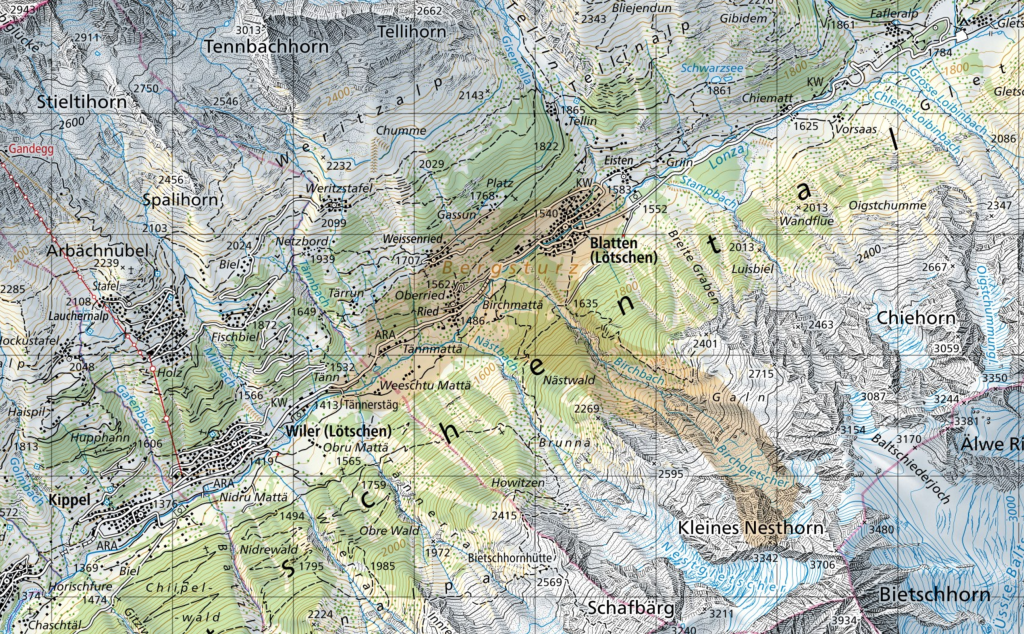

carte interactive de la région

altitude de départ: 1969 m

altitude d’arrivée: 1969 m

altitude minimale: 1872 m

altitude maximale: 2155 m

dénivelé positif: +393 m

dénivelé négatif: -393 m

temps de parcours: 3 h

distance totale: 8180 m

0 commentaires